竞技宝:从伤病到重生,运动员康复之路的艰辛与荣耀

在体育世界中,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是初出茅庐的新秀,还是久经沙场的老将,伤病的阴影总会在某个时刻悄然降临,伤病的背后,往往隐藏着一段不为人知的康复故事——一段充满汗水、泪水与坚持的旅程,近年来,随着运动医学和康复技术的进步,越来越多的运动员在经历严重伤病后重返赛场,甚至焕发职业生涯的“第二春”,他们的故事,不仅是对身体的考验,更是对意志的磨砺。

伤病的残酷与现实

伤病的到来往往毫无预兆,一次意外的碰撞、一次过度疲劳的训练,甚至是一个看似简单的动作,都可能成为运动员职业生涯的转折点,NBA球星克莱·汤普森在2019年总决赛中遭遇十字韧带撕裂,随后又在2020年训练中跟腱断裂,连续两次重大伤病让他的职业生涯蒙上阴影,汤普森并未放弃,经过长达941天的康复训练,他终于在2022年重返赛场,并帮助金州勇士队再次夺得总冠军,他的故事证明,伤病或许会暂时击倒一个人,但无法摧毁真正的战士。

类似的例子在足球领域也不胜枚举,巴西球星内马尔在2018年世界杯前遭遇右脚踝韧带损伤,险些错过比赛,尽管他最终带伤出战,但伤病的反复让他的状态起伏不定,通过科学的康复计划和心理调整,内马尔在2022年卡塔尔世界杯上重新证明了自己,成为巴西队的核心人物。

康复的科学与艺术

现代运动康复已不再局限于传统的休息与静养,而是融合了运动医学、物理治疗、营养学甚至心理学的综合学科,康复团队会根据运动员的具体情况制定个性化方案,从肌肉力量训练到神经反应恢复,每一个细节都至关重要。

以网球名将拉斐尔·纳达尔为例,他的职业生涯长期受到膝伤困扰,为了延长运动寿命,纳达尔的团队采用了独特的康复策略,包括水下训练、低温疗法和定制化的体能计划,这些方法不仅帮助他缓解了疼痛,还让他在35岁高龄时依然保持顶尖竞技状态,并在2022年澳网夺冠,创下男子网坛大满贯数量新纪录。

心理康复同样是不可忽视的一环,许多运动员在伤病后会产生自我怀疑甚至抑郁情绪,美国体操名将西蒙·拜尔斯在2021年东京奥运会期间因心理问题退赛,引发全球关注,她的经历提醒人们,康复不仅是身体的修复,更是心灵的疗愈。

科技助力康复新突破

近年来,科技的进步为运动康复带来了革命性变化,从生物力学分析到3D打印护具,从虚拟现实训练到人工智能辅助诊断,新技术正在缩短康复周期并提高成功率。

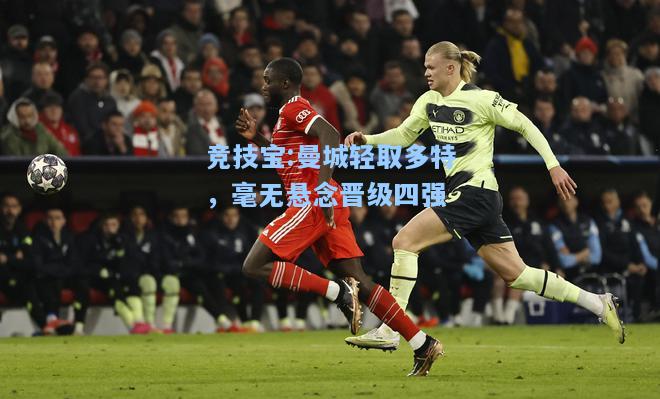

英超曼城队的医疗团队利用可穿戴设备实时监控球员的肌肉负荷和疲劳程度,有效预防了潜在伤病,而在NBA,许多球队已引入“反重力跑步机”,帮助受伤球员在无压力环境下恢复跑动能力,这些创新手段让运动员的回归之路更加高效安全。

康复背后的精神力量

尽管科技与医学提供了强大支持,但康复的核心依然是运动员自身的毅力,中国游泳奥运冠军孙杨在2016年遭遇右脚骨折后,仅用6周时间就重返泳池,他的教练透露,孙杨每天进行长达8小时的康复训练,甚至哭着完成水下行走,这种近乎偏执的坚持,正是顶级运动员的共通特质。

同样令人动容的还有美国滑雪名将林赛·沃恩,她在多次膝部手术后依然坚持参赛,并在2018年平昌冬奥会上夺得铜牌,赛后她含泪说道:“我不是为了奖牌,而是为了证明伤病不能定义我的职业生涯。”

更人性化的康复体系

随着运动科学的发展,康复理念正从“治疗伤病”转向“预防伤病”,越来越多的俱乐部开始重视运动员的长期健康,而非短期成绩,国际奥委会也呼吁建立全球性的运动员医疗保障网络,让更多人受益于先进的康复技术。

挑战依然存在,在商业化程度高的项目中,年轻运动员常因过度训练导致早发性伤病;而在资源匮乏的地区,许多有天赋的选手因缺乏康复条件而黯然退役,如何让康复资源公平分配,将是体育界未来的重要课题。

伤病是运动员最残酷的对手,但康复之路上的每一次跌倒与爬起,都让胜利显得更加珍贵,从汤普森的王者归来,到拜尔斯的心灵觉醒,这些故事告诉我们:体育的真正魅力不仅在于金牌与纪录,更在于人类超越极限的勇气,当聚光灯再次亮起,那些经历过伤病的战士,终将以更强大的姿态书写新的传奇。