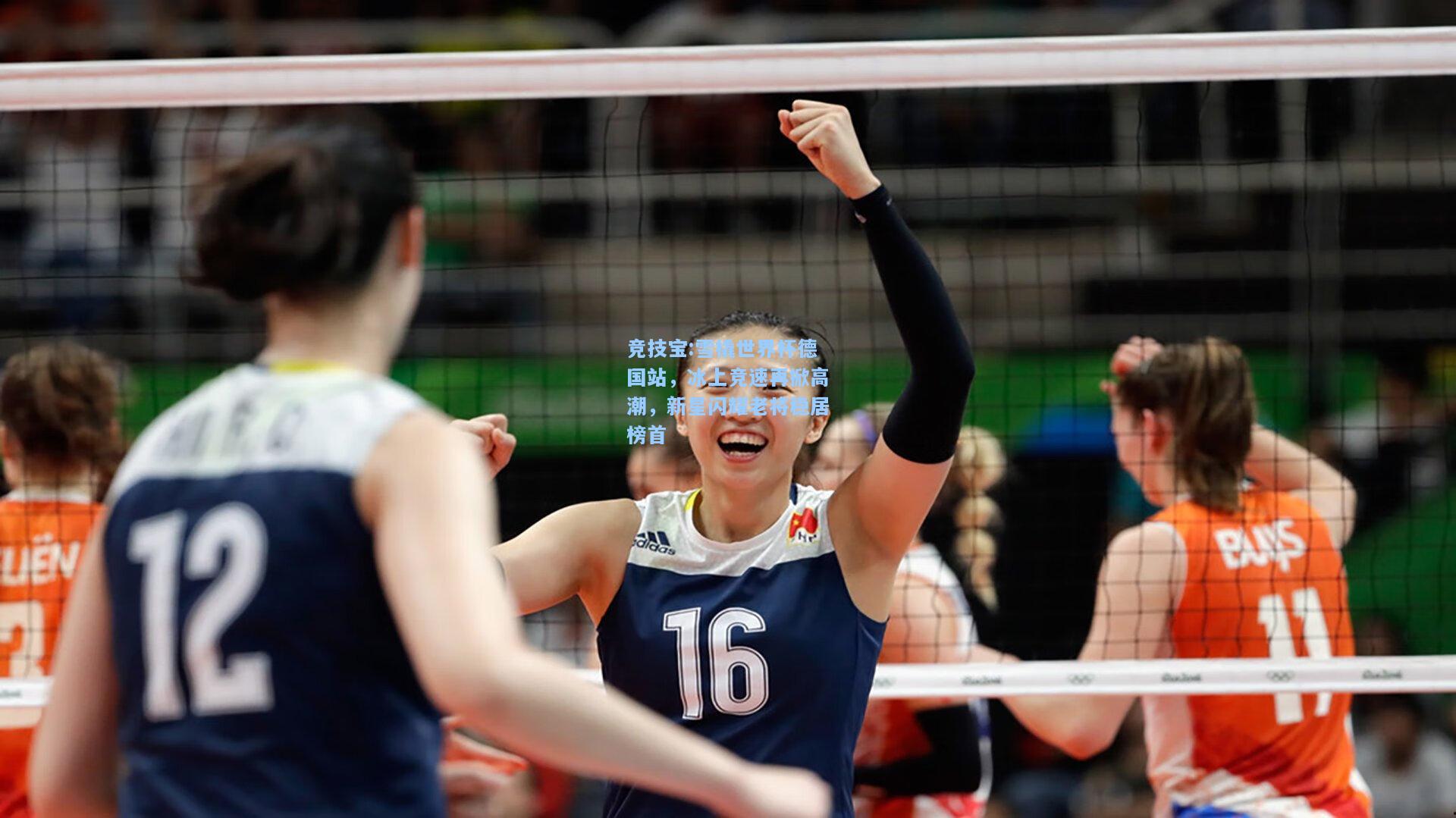

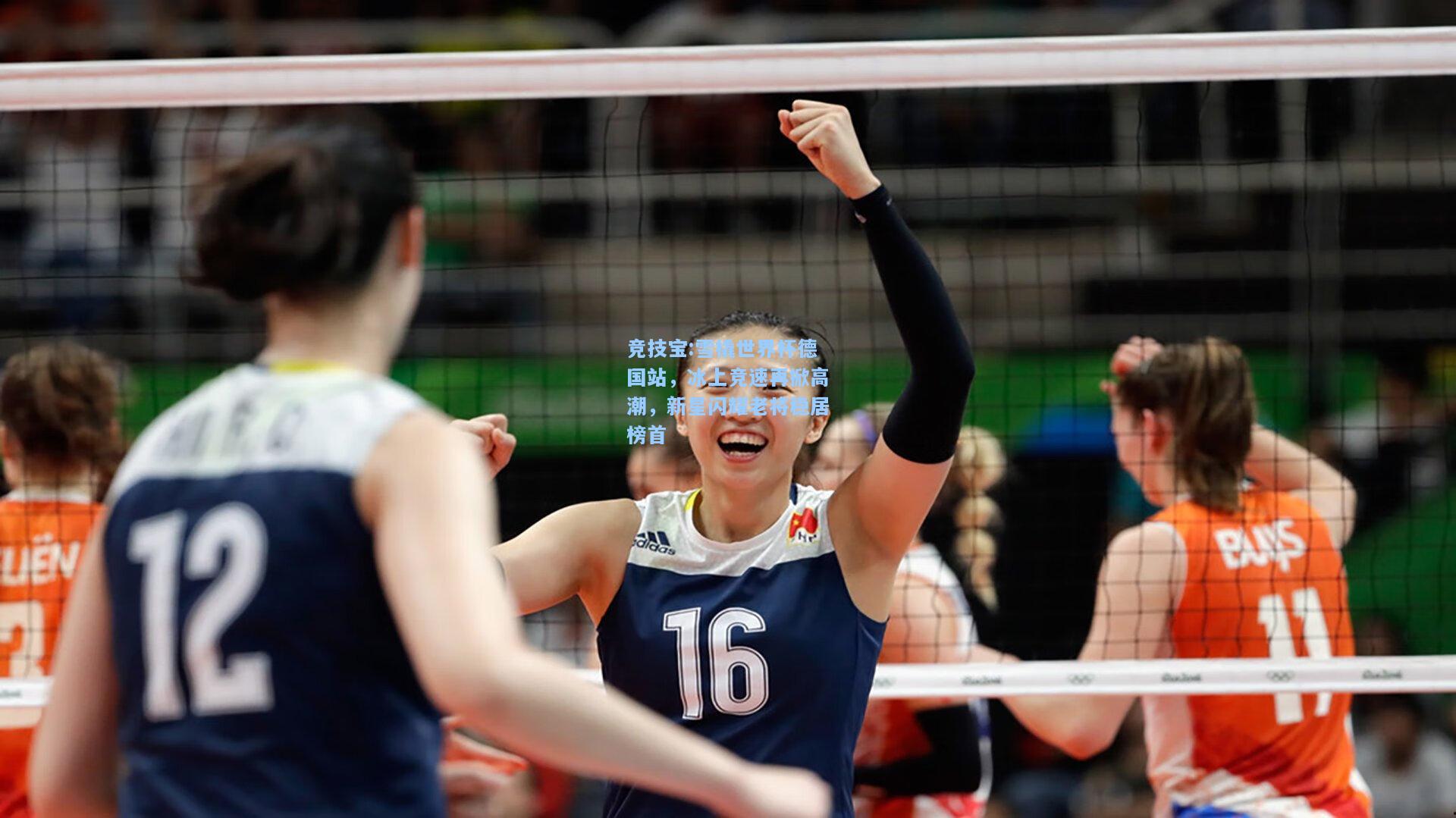

竞技宝:雪橇世界杯德国站,冰上竞速再掀高潮,新星闪耀老将稳居榜首

在零下15度的严寒中,德国阿尔滕贝格雪橇赛道的冰面闪烁着冷冽的光芒,当地时间1月20日,2023-2024赛季雪橇世界杯第四站比赛在这里落下帷幕,来自全球20个国家和地区的顶尖选手在蜿蜒的冰道上展开激烈角逐,最终德国队延续主场优势,包揽男子单人、女子单人及双人项目的三枚金牌,而更令人瞩目的是,来自加拿大的21岁新星艾米丽·卡特在女子项目中以0.03秒的微弱差距屈居亚军,刷新了个人最佳战绩,成为本站最大黑马。

冰上“F1”:速度与技术的极致较量

雪橇运动被誉为“冰上F1”,选手以仰卧姿势驾驭雪橇,在平均时速130公里的高速下滑行,稍有不慎便可能因离心力失控撞墙,阿尔滕贝格赛道全长1383米,包含15个弯道,其中第12弯“魔鬼之角”因连续两个反向急转弯成为历届比赛的“事故高发区”,本站男子单人赛中,奥地利名将马库斯·舒尔特在此处因入弯角度偏差导致雪橇侧翻,遗憾退赛。“这里的冰层硬度比往年更高,对控橇精度的要求近乎苛刻。”赛后舒尔特坦言。

德国老将约翰内斯·路德维希则以1分48秒765的总成绩夺冠,这是他职业生涯第23个世界杯分站赛冠军,路德维希在赛后采访中表示:“每一毫米的体重分配都会影响滑行轨迹,今天的胜利属于整个团队——从制冰师到器材工程师。”他的雪橇采用了新型碳纤维底盘,重量减轻5%的同时提升了弯道稳定性,这一技术革新成为德国队制胜的关键。

新星崛起:加拿大天才少女的破冰之战

女子组比赛中,卫冕冠军、德国选手安娜·贝赖特尔以0.12秒优势险胜加拿大新秀艾米丽·卡特,卡特在第二轮滑行中跑出51秒89的赛道单圈纪录,现场解说惊呼“她像子弹一样穿透空气!”这位来自卡尔加里的选手本赛季才升入成年组,却已两次站上领奖台。“我从小看着我的偶像梅丽莎·霍林斯沃斯(加拿大冬奥会铜牌得主)的比赛录像训练,今天能接近冠军,感觉像做梦一样。”卡特赛后激动落泪。

专家分析指出,卡特的技术特点在于出弯加速能力——她在赛道后半程的平均时速比贝赖特尔快2.7公里。“她的臀部悬浮技术减少了雪橇与冰面的摩擦,这种动态平衡需要极强的核心力量。”加拿大国家队教练戴夫·麦克尤恩透露,卡特每天进行90分钟的特制悬吊训练,以增强在高G力弯道中的身体控制。

双人雪橇:默契与风险的共生

双人项目成为德国队的“内战”,托比亚斯·文德尔/托比亚斯·阿尔特组合以0.8秒优势击败队友夺冠,文德尔在冲线后与搭档紧紧相拥:“我们磨合了七年,现在闭着眼也能感知对方的重量移动。”这对组合在危险的第7弯道采取了罕见的“错位重心”策略——前橇手阿尔特突然向左偏移3厘米,使雪橇以更小半径过弯,这一冒险举动为他们赢得决定性优势。

然而并非所有团队都如此幸运,美国组合泰勒·安德森/克里斯·马兹德克在训练赛中因节奏不同步导致雪橇翻滚,安德森的护膝在撞击中碎裂,所幸未伤及骨骼。“双人雪橇就像跳探戈,一步错就可能满盘皆输。”队医透露,安德森需休养两周,恐错过下一站拉脱维亚站比赛。

科技赋能:雪橇运动的隐形革命

赛场外,科技正悄然改变这项古老运动,意大利队首次使用3D打印技术制作选手定制座舱,通过扫描运动员背部曲线生成适配模型,减少空气湍流10%;瑞士工程师则开发出嵌入式振动传感器,实时监测雪橇与冰面的接触状态。“这就像给雪橇装了心电图。”瑞士选手罗曼·安格斯特解释道,国际雪橇联合会(FIL)已批准这些设备用于训练,但比赛期间仍需拆除以确保公平。

环保理念也渗透至装备领域,挪威队本届赛事全部采用生物基润滑剂,由亚麻籽油和纳米陶瓷颗粒合成,在零下30度仍保持润滑性能。“传统氟化蜡会污染融冰水,我们必须为下一代守护冰雪。”挪威领队哈康·彼得森表示。

中国力量:突破中的成长

中国雪橇队本次派出4名选手参赛,最好成绩为范铎耀在男子单人赛的第14名,尽管与奖牌尚有距离,但教练组认为进步显著:“去年同一站我们落后冠军3.2秒,今年差距缩小到1.9秒。”范铎耀在赛道最陡的9号弯道时速达到132.7公里,创下中国选手历史极速纪录。“欧洲选手从小在专业赛道训练,我们只能靠加倍努力弥补差距。”他透露,队伍已在长春建成亚洲首条360度回旋训练道,明年将投入使用。

随着本站结束,德国队以总分476分领跑世界杯积分榜,奥地利、拉脱维亚分列二三位,2月3日,选手们将转战瑞士圣莫里茨,在海拔1856米的全球唯一天然冰制赛道上展开新一轮较量,对于观众而言,雪橇运动的魅力不仅在于胜负,更在于人类以血肉之躯挑战物理极限的勇气——当运动员以血肉之躯对抗离心力时,冰道上的每一声金属摩擦都在诉说对速度的永恒追求。